Luego de haber recorrido algunas de las materias seleccionadas por el Ciclo de Profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, se nos interpela a los Comunicadores Sociales y demás profesionales sobre los aportes que hemos recibido desde aquellas disciplinas aplicadas al campo de la educación.

Como Comunicadores Sociales, consideramos que gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con generar y concientizar sobre los “procesos de comunicación” en diferentes situaciones sociales. Básicamente, proponer el diálogo, la retroalimentación, el debate, la actitud crítica frente a lo que se escucha, lee y ve a través de los medios masivos de comunicación. Así, pensamos que podríamos colaborar dando lugar a la discusión y solución de ciertos problemas como la integración, la discriminación, la salud, los derechos, etc. Observamos que el campo educativo, es un espacio estratégico para empezar a trabajar sobre lo nombrado anteriormente.

Para los Comunicadores Sociales que tenemos un espacio curricular en la/s escuela/s, un aporte importante que nos habilitó la materia “Enseñanza- aprendizaje” fue entender que hay que tener en cuanta las distintas situaciones que pueden darse en un aula de clase y que éstas, pueden ser encaradas desde “tres enfoques de la enseñanza”.

Gary Fenstermacher y Jonas Soltis[1], categorizan tres maneras de concebir y de enfocar a la enseñanza. Se refieren al enfoque ejecutivo; el enfoque terapeuta y, el enfoque liberador. La idea de traer los aportes de estos autores es prestar suma atención a aquellas fórmulas de enseñanza-aprendizaje que se terminan de concretar según el enfoque pedagógico que se seleccione. Entonces, por ejemplo, el enfoque ejecutivo (1998, cap. II, Pag.31), considera al docente como un ejecutor, una persona encargado de producir ciertos aprendizajes. Desde esta perspectiva, son de gran importancia los materiales curriculares y la investigación sobre los efectos de la enseñanza, pues éstos proporcionan al docente las técnicas y los conocimientos necesarios para gobernar la clase y producir el aprendizaje de los estudiantes dentro del aula.

El enfoque ejecutivo de la enseñanza, continúan explicando los autores, puede interpretarse de la siguiente manera: el docente utiliza ciertas aptitudes organizacionales y de manejo para impartir a los estudiantes datos específicos, conceptos, habilidades e ideas, todo a fin de que tengan más posibilidades de conexiones directas entre lo que el docente hace y lo que el estudiante aprende. Además, explican que el proceso es la actividad del docente, mientras que el producto es el dominio que alcanza el estudiante de aquello que se le ha enseñado.

En la enseñanza, el enfoque del ejecutivo explica la variación en los logros, no porque haya demostrado ser una forma particularmente buena de educar a los seres humanos, sino porque funciona bien en aulas de cincuenta y cinco metros cuadrados, poblado por veinticinco estudiantes.

Luego explican el enfoque terapéutico o personalista (1998, cap.III, pág.55), el cual piensa al docente como una persona empática encargada de ayudar a cada individuo en su crecimiento personal y a alcanzar un elevado nivel de autoafirmación, comprensión y aceptación de sí. En la base de esta perspectiva están la psicoterapia, la psicología humanista y, la filosofía existencial. La idea es concentrarse en que los estudiantes desarrollen su propio ser como personas auténticas, mediante experiencias educativas que tengan una importante significación personal.

Finalmente, el enfoque del liberador (1998, cap. IV, pág. 79), el cual ve al docente como un libertador de la mente del individuo y promotor de los seres humanos morales, racionales, entendidos e íntegros. Este enfoque destaca lo que el docente hace y, por lo tanto, coloca en primer plano al contenido.

Este enfoque coloca gran énfasis en el contenido y presta menos atención a los estados psíquicos y emocionales de los estudiantes, convirtiendo al docente en un candidato para el enfoque liberador. Sin embargo, el mero énfasis en el contenido no lo hace liberador sino que además, debe procurar liberar la mente del estudiante de los límites de la experiencia cotidiana, de la inercia y de la trivialidad de la convención y el estereotipo. El propósito particular es liberar la mente del individuo.

Un docente inclinado hacia el estilo liberador, cree que el alumno sólo puede desarrollar y liberar su espíritu si adquiere saberes y comprensiones esenciales, combinados con los rasgos morales e intelectuales del carácter que más se ajuste a esos conocimientos.

Desde nuestro punto de vista, preferimos trabajar las situaciones de enseñanza-aprendizaje desde una pedagogía basada en el trabajo que los estudiantes realicen a través de su conformación en grupos con base en la cooperación y por ende en la comunicación. Por lo que buscamos adquirir un enfoque “terapéutico o personalista” y un enfoque “liberador o emancipador”.

Desde la materia “Alumnos del tercer ciclo del EGB, Polimodal y Nivel Superior” y como Comunicadores Sociales, tomamos aquellos aportes de Vigotsky [2] a la Psicología, ya que fue lo que constituyó su insistencia en el notable influjo de las actividades con significado social en la conciencia.

Consideramos que este autor nos es de gran utilidad, ya que pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba lo doctrina de la introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas. Quería abandonar la explicación de los estados de la conciencia y referirse al concepto de conciencia; del mismo modo, rechazaba las explicaciones conductistas de los actos en términos de las acciones anteriores.

Antes que descartar la conciencia (conductistas) o la función del ambiente (introspectistas), buscaba una región intermedia que diera cuenta de la influencia del entorno por sus efectos en la conciencia. Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que es lo produce la integración de los factores sociales y personales.

El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno.

La Zona Proximal de Desarrollo (ZPD) es un concepto importante de la teoría de Vigotsky (1978) y se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y, el nivel de desarrollo posible precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más diestros.

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dado las condiciones educativas apropiadas. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben menos para completar una empresa.

Comprendimos que la acción de educar, es una de las acciones más antiguas de las que el hombre se ha apropiado para poder conformarse como un ser social. Pero, también comprendimos que se puede educar en distintos ámbitos y que en cada uno de ellos la educación tendrá características distintas.

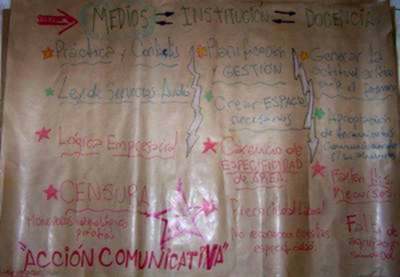

La materia “Sistema educativo”, nos demostró qué significaba y abarcaba aquella educación propia del ámbito escolar. Cuando nos referimos a sistema, vemos “un todo formado por partes”. Así, desde nuestra profesión reconocemos la gran estructura de poder que comprende el ámbito escolar, advirtiendo que no todo depende de las situaciones y los enfoques de enseñanza que se puedan proponer desde el aula-escuela. Sin embargo, frente a las relaciones de poder que deciden la unión de las partes en el sistema, consideramos que como Comunicadores Sociales es un espacio en el que también tendríamos que desempeñarnos y aportar desde nuestra profesión.

Entonces, qué podríamos decir sobre el Sistema Educativo actual. Reflexionando unos segundos, no vemos otra respuesta que aquella que nos lleva a advertir sobre la crisis y pronta explosión que el mismo está experimentando actualmente. Frente a ello, percibimos que una de nuestras tareas es reconocer este quiebre para poder comunicar la necesidad de incorporar alternativas pedagógicas que se adecuen al contexto actual de la juventud. Las nuevas soluciones tienen que ver con escuchar que es lo que niños, adolescentes y adultos, ya sean estudiantes o docentes-profesores, quieren y necesitan aprender en el nuevo contexto socio-cultural.

Luego, dentro de las materias que conforman el Ciclo del Profesorado 2009, dictado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, tuvimos la materia “Curriculum”. Por un lado, comprendimos que si como Comunicadores Sociales nos dedicamos a la docencia, tendremos que adaptar nuestras enseñanzas a un currículum. Según Gvirtz Silvina[3] (2008), en el campo educativo currículum es un término polisémico, ya que ha sido objeto de innumerables estudios.

Entonces, curriculum no es un solo concepto, sino una construcción cultural. Depende de la forma en que cada país se organiza las prácticas educativas. Pero cualquiera que sea la perspectiva con la que se lo mire, el currículum es un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación de contenido escolar que realizan los sistemas educativos. Curriculum no depende tanto de la definiciones que nos brindan pedagogos o teóricos de la educación, sino de las formas en que las distintas tradiciones político-educativas, intentan seleccionar el saber y regular la tarea escolar.

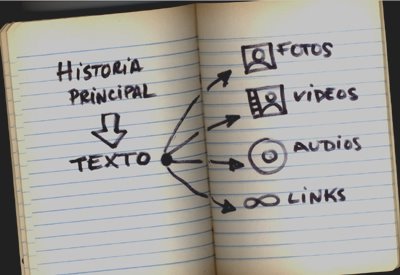

Lo argumentado anteriormente, nos permite reflexionar sobre lo que actualmente significa para los Comunicadores Sociales la nueva Ley de medios, la cual nos brinda la posibilidad de actuar dentro del campo de la educación escolar desde la libre expresión. Si el curriculum depende de ciertas decisiones política a nivel nacional, tomamos aquella nueva Ley como una posibilidad de enseñar a usar las distintas herramientas de comunicación como contenido escolar, permitiendo que los estudiantes también puedan comunicar desde sus escuelas, por ejemplo, a través de un producto audiovisual, un programa radial, una revista, etc.

Por otro lado, los aportes que como Comunicadores Sociales pudimos tomar de la materia de “Institución educativa”, fue aprender sobre el trabajo y el comportamiento que tendríamos que tener en caso de trabajar como analistas de una institución educativa.

Así, comprendimos que dentro de una institución, lo primero es no adelantarse a los hechos, es decir no hacer inferencias, ni dejarse manipular por el comentario masivo o la “novela institucional”. Por el contrario, hay que entender que en toda institución sea escolar o no, siempre existen problemas, pero que ello no significa que sea lo único que hay. Comprendemos que lo mejor es hacer un análisis exhaustivo, que no nos permita involucrarnos más que como analistas.

Así, poder ver más allá de los problemas y ver lo que falta y lo que no, las causas y los efectos concretos, lo importante y lo no tan importante. Entre todo ello, reflexionamos sobre la retroalimentación, propia de los procesos de comunicación, como esencial para el análisis de un caso propio de una Institución Educativa.

[1]FENSTERMACHER, Gary y SOLTIS, Jonas. (comp.) (1998). Enfoques de la enseñanza.. Buenos Aires, Amarrortu .Editores

[2] Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran netamente marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el campo de la preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, filosofía yliteratura. Obtuvo el titulo en leyes en la Universidad de Moscú en el año 1917.

[3] GVIRTZ, Silvina y Otros (2008). El ABC de la teoría docente: curriculum y enseñanza. Capítulo II. Bs. As. AIQUE.